Maksym salió a la calle. Sucios montones de nieve llevaban derritiéndose desde ayer a ambos lados de la acera. Una joven con zapatillas blancas salió de la farmacia y tiró del cable del generador. El generador pegó un salto y retumbó. Olía a gasolina. Los generadores se iban encendiendo uno tras otro en toda la calle y el ruido era insoportable. Era como estar en una obra y que alguien picara asfalto. Maksym quería volver al pueblo, pero no le apetecía cruzarse con Edik y Eliza, que se tenían que ir hoy a la hora de comer, cuando llegara Liuba. Fue dando tumbos por la ciudad, ruidosa y vibrante, sin saber qué hacer. Había acogido en su apartamento a unos desplazados, mientras se había quedado en el pueblo con su padre. Los desplazados esperaban regresar a sus hogares, pero cada vez era más evidente que no sería pronto, y que, probablemente, sus casas ya habían dejado de existir. Podía entrar en una cafetería, quedarse ahí leyendo un libro un par de horas, descubrir si podía volver al pueblo, evitando encuentros no deseados. Las finas patas de las sillas que se veían a través del ventanal de la cafetería indicaban que no era lugar idóneo para pasarse sentado tantas horas. Maksym siguió caminando hasta toparse con un museo de arte, que —para su asombro—, estaba abierto. En la entrada había un cartel de «gratis para jubilados y militares». Maksym se alegró de que la joven en la recepción no le preguntase si estaba jubilado. En una esquina de la espaciosa sala, una señora mayor estaba sentada en una silla, llevaba una enorme bufanda de fieltro sobre los hombros, y calzaba unas pantuflas de lana.

Maksym le saludó con la cabeza al entrar en la sala.

Una pared estaba completamente vacía, las otras dos cubiertas a medias: un cuadro sí, otro no.

—Han evacuado parte de la exposición —dijo en voz baja la señora. Su voz recorrió con eco la sala vacía.

—O sea, que se quedó lo que está regular —preguntó Maksym.

—¿Por qué lo que está regular? —respondió con tranquilidad la responsable de sala—, solo aquello que posee menos valor artístico.

—Es lo que digo, aquello que está regular.

Maksym reflexionó que probablemente sería desagradable estar en las paredes de este museo justo en ese momento, cuando todos sus colegas de mayor valor habían sido evacuados. También pensó que menos mal que sus cuadros los tenían coleccionistas privados. Pero, ¿se los habrán llevado con ellos cuando escapaban? Lo dudaba. Se habrán quedado colgados como estos de menor valor artístico.

Tras la ventana sonó la alarma. Apenas se oía tras los gruesos muros del museo. La vigilante se levantó y anunció que por órdenes de la administración, durante las alarmas antiaéreas, se invitaba a los visitantes a pasar al refugio, si así lo deseaban.

Maksym se sintió como un escolar y, obediente, siguió a la vigilante.

En el refugio había un banco, una silla con forro verde y paredes de ladrillo encalado. La joven de la recepción se les adelantó y los recibió dentro, mientras ellos iban bajando. —Buenos días de nuevo —dijo Maksym.

La joven asintió con la cabeza.

Maksym se sentó en el banco a su lado. La vigilante se sentó en la elegante silla verde y sacó una caja guardada debajo. Medio calcetín amarillo colgaba de sus pinzas. La mujer continuó haciendo punto.

—Presiento que hoy voy a terminar este par —empezó a decir ella—, no ha habido ni una sola alarma estos días. El trabajo está parado. La semana pasada me dio tiempo a hacer dos pares.

—Ninel Kostyantynivna hace calcetines de punto para los militares —explicó la joven.

—Para que no pasen frío en los pies —añadió la vigilante, mordiéndose el labio—, además les meto un iconito en cada par. No es que sea creyente, pero mejor así. —Así es —se mostró de acuerdo Maksym.

El sótano estaba en silencio. Casi se podía oír cómo cada hilo ocupaba su espacio creando el patrón del bordado.

—¿Qué le parece el museo? —preguntó la joven, rompiendo el silencio en su necesidad de llenar la pausa.

—No me ha dado tiempo a verlo. Solo he visto algunos ejemplares que quedan. —No están mal. Creo que el paisaje nocturno del cuadro de la primera sala tiene mucha más fuerza que muchos de los que se han llevado —dijo la joven y volvió a enmudecer. —Estoy de acuerdo —dijo la vigilante—, algunos de los que se han llevado no me gustaban nada. Incluso me alegro de que los hayan evacuado.

De repente, un guardia irrumpió en el refugio con un transeúnte. El guardia tenía un bigote gris y llevaba una gorra de piel.

—Hola, señoras —saludó él, pero cuando vio a Maksym, añadió— y señores. El transeúnte, que llevaba gafas y un corto abrigo gris, se sentó en el borde del banco. Maksym entendió que era extranjero que vino porque vio la inscripción de shelter en la entrada. Tenía el móvil encendido. Probablemente fuera misionero o periodista, aunque no lo parecía. O, quizás, fuera diplomático.

—Traigo compañía, para que seamos pares: mujeres y hombres —dijo riendo el guardia. —Dudo que ataquen el museo de arte —contestó la joven en el intento de tranquilizarse. —Como si les importara —seguía el guardia—, atacan lo que sea. Luego dirán que era una base de la OTAN. Mis hijos se fueron a los Países Bajos, dicen que siempre llueve, pero que es muy bonito. Y tú, Myrosia, ¿por qué no te vas? Solo tienes veinte años, tienes toda la vida por delante.

—Yo me quedo aquí —respondió ella.

Sus dedos y muñecas eran muy finos, como si la joven fuera de otra especie. —Su amor está aquí —se entrometió la vigilante.

—Ya tendrás otros amores —el guardia se desperezó y añadió—, voy a subir, a ver qué está pasando.

—¿Qué va a ver ahí? —la vigilante se pasó el rollo de hilo a otro lado, acabando la línea—. Vaya un explorador. Quédese aquí —añadió— tengo un mal presentimiento. El teléfono del extranjero avisó del fin de la alarma.

—Sus presentimientos no sirven de nada —concluyó el guardia. La voz del teléfono añadió: May the force be with you.

—Ya podrían dejarle terminar su obra —dijo Maksym levantándose—, esos desalmados. La vigilante volvió a colocar el calcetín en la caja.

—Vais a ver, en las fiestas atacarán donde sea —concluyó la mujer.

Maksym veía las demás salas a través del prisma de la dicotomía de los cuadros evacuados y los no evacuados. Y con cada nueva obra, tenía la sensación de que de ninguna manera sus lienzos habrían sido evacuados.

—Gracias —le dijo a la joven en la salida—, he entendido muchas cosas sobre mí mismo. —Que tenga un buen día —contestó brevemente ella.

Maksym comprendía que la joven estaba completamente enamorada, que no veía nada ni a nadie a su alrededor. Qué felicidad haberse enamorado en un momento así, y qué pena al mismo tiempo. «Pero más felicidad que pena», se dijo a sí mismo saliendo del museo. Se acordó de lo que sucedió con Yana el día anterior. «¡A plena luz del día!», pensó Maksym y un calor olvidado hace tiempo llenó su estómago. Posiblemente, pensaba él, era el primer sentimiento humano que tenía en los últimos seis meses.

El invierno consumía el resto de los días: los acortaba, acercando inevitablemente el solsticio de invierno, cuando a las tres de la tarde, el cielo era gris y la ciudad se cubría en frías tinieblas. La iluminación pública escaseaba, y la única fuente de luz eran los escaparates de las tiendas y cafeterías que dejaban en las aceras resbaladizas inciertas manchas más claras. Maksym se movía de una mancha a otra al salir del museo, mientras observaba los escaparates llenos de un fantasmal confort navideño. Era la primera Navidad desde el comienzo de la gran guerra, y no quedaba claro qué celebrar ni para qué. A pesar de todo, las guirnaldas de luces iluminaban las ventanas con el práctico objetivo de alumbrar más, creando un pesado sentimiento festivo, y evocando los recuerdos festivos del pasado, que ahora parecían inalcanzables e inútiles.

View Colofon

Original text

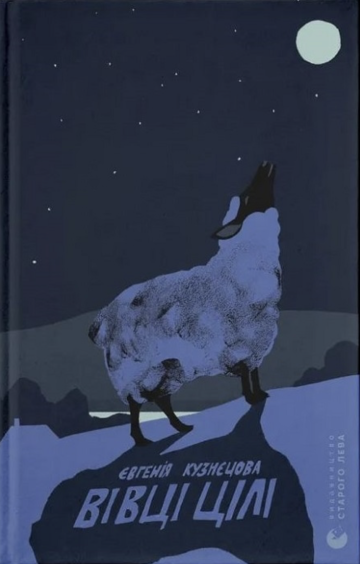

"Вівці цілі" written in Ukranian by

Eugenia Kuznetsova,

Other translations

- "Вівці цілі" translated to Polish by Magdalena Ukrainets,

- "Iarna" translated to Romanian by Jessica Bilcec,

- "Le pecore stanno bene" translated to Italian by Claudia Bettiol,

- "Ovce jsou celé" translated to Czech by Adéla Mikešová,

- "Ovce so cele" translated to Slovenian by Rina Pleteršek,

- "Een Oekraïens kerstverhaal" translated to Dutch by Roman Nesterenco,

- "Ovce su na broju" translated to Serbian by Dragana Vasilijević-Valent,

- "Овцете са цели" translated to Bulgarian by Dayana Gocova,

Las ovejas están bien

Translated from

Ukranian

to

Spanish

by

Alina Petryk

Written in Ukranian by

Eugenia Kuznetsova

This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!

More by

Alina Petryk

You might also like

El automóvil de la Antigua Grecia

Translated from

Czech

to

Spanish

by Daniel Ordóñez Franco

Written in Czech by Ondrej Macl

11 minutes read

13 DÍAS EN NUESTRA NEVERA

Written in Spanish by Roberto Osa

8 minutes read

El puente

Translated from

Portugese

to

Spanish

by Lara Carrión

Written in Portugese by João Valente

10 minutes read