Las listas dan una sensación de seguridad peligrosa, una certeza falsa. Cuando tenía unos diecisiete años, acabé en el hospital por crear demasiadas listas, por estar todo el día contando, por un control excesivo. De un día para otro, mi cuerpo empezó a adoptar formas femeninas y mi peso se descontroló, seguramente con la idea de distribuirse por todo mi cuerpo más adelante, pero yo eso entonces no lo sabía y entré en pánico. El cambio me sacudió con demasiada fuerza y demasiada rapidez. Además, había escuchado que en mi familia tendíamos a ser un poco más redonditos, es lo que hay, y eso no lo iba a tolerar: me pondría las pilas, no aceptaría expresiones como «es lo que hay» dejé de comer. Me convertiría en una persona consciente de sí misma, una persona con fuerza de voluntad.

En lugar de eso, acabé en el hospital junto con otras cinco chicas flacas, que yo apreciaba como tal, pero a mí misma no. En el espejo veía a una chica gorda con forma de ballena varada, incluso cuando la báscula me devolvía cifras inferiores a los cuarenta kilos. Esa cifra y, sobre todo, el rostro de mi madre, me hicieron comprender que debía estar delgada, pero si me ponía las manos sobre las nalgas o sobre la barriga, percibía un cuerpo completamente distinto: un cuerpo blando, irregular, e hinchado.

—Es un tipo de psicosis —así lo llamó el doctor Broeckx.

Las cinco chicas flacas y yo formábamos una unidad de convivencia y vivíamos juntas en el hospital. También había otros grupos, que incluían chicos y chicas de otras proporciones, pero apenas teníamos contacto con ellos. Nosotras estábamos en un programa en el que nuestros padres nos acompañaban en las sesiones de terapia siempre que fuera posible. De esta manera, la brecha no sería demasiado grande cuando volviéramos a casa, o eso nos decían; como si nuestra vida fuese un abrigo que nos hubiéramos quitado al entrar al hospital y que nos pondríamos de nuevo más tarde; como si nuestra vida no existiese por el momento. Durante este tiempo los médicos nos aconsejaban que no fuésemos de compras y que tampoco nos hiciésemos fotos ni vídeos, porque en este momento no éramos una buena versión de nosotras mismas. Éramos seis chicas defectuosas. Seis chicas que no iban al colegio, que no tomaban parte en sus aficiones y que no tenían contacto con sus amigos. Estábamos paradas, como si viviésemos en una especie de limbo.

Uno de los ejercicios en el hospital consistía en que las cincho chicas flacas y yo trazásemos con una cuerda en el suelo la circunferencia que creíamos que tenía nuestro vientre. Después nos pondríamos de pie en ese círculo para comprobar si nuestra percepción era correcta. Sentadas en el suelo, con plena concentración, pasábamos la mirada de nuestro vientre a la cuerda y viceversa. Debido a nuestra enfermedad, hacíamos cualquier cosa de forma correcta y con la mayor garantía de seguridad, así que también nos volcamos con total devoción a esta tarea. Mientras, nuestros padres nos miraban desde un lado.

Una de las chicas era Mia, quien intentó tensar la cuerda alrededor de su cintura y luego trazar la misma forma en el suelo. Venía de una familia rica: su padre era abogado y tras cada sesión parecía que se le agotaba más la paciencia. Según él, el proceso de recuperación podía ser más eficiente. La madre de Mia, directora de alguna entidad financiera, le había regalado un caballo al comenzar el programa, pero Mia todavía no lo había visto y el animal pastaba solitario en un prado detrás del chalé de sus padres. De vez en cuando, Mia recibía un mensaje con una foto del animal, que cada vez tenía un aspecto más triste. «Beauty se pregunta cuándo vendrás a casa», ponía debajo de la foto.

Luego estaba Kim, quien yacía despatarrada y atenta en el suelo. A un lado estaban su padre, un hombre alto y larguirucho, y su madre con la cara pálida. Eran una pareja que siempre iba vestida como si estuviera a punto de irse de excursión al monte. Se retraían durante las sesiones y se disculpaban por todo, como ocurrió cuando hablamos sobre el fin de semana en el que Kim pudo volver a casa para «re-acostumbrarse» a ella. Kim había revelado de forma arisca que su padre se había pasado todo el fin de semana comiendo galletas de mantequilla en el sofá. Los dos personajes vestidos de beis se estremecieron y el padre había murmurado una disculpa, tras lo que una madre preguntó si era cierto que había estado comiendo galletas todo el fin de semana.

—¿Cuántas exactamente? ¿Un paquete? ¿Dos?

—A lo largo de todo el fin de semana puede que hayan sido dos paquetes —murmuró la madre de Kim.

Otro padre comentó que eso era bastante y mi madre dijo que ella también comía galletas de vez en cuando, que no era algo tan raro al fin y al cabo. El padre corrigió a su mujer, diciendo que esta había exagerado y que él solo se había comido un paquete, lo que dio lugar a que pasásemos la mayor parte de la terapia hablando del comportamiento alimentario del padre.

—Esto no es muy eficiente —comentó el padre de Mia.

Otra de las chicas era Fiona, quien no tardó en trazar su círculo. Sus padres estaban tenían un bronceado de spa, y el padre tenía el pelo rubio y en pincho, como si lo hubieran sacado directamente de un vídeo musical de los noventa, al igual que la madre, quien lucía unas extensiones negras que le llegaban a las caderas. A pesar de lo que se esforzaban por su aspecto, el cansancio pintado en sus rostros siempre era lo que más destacaba.

Mientras, la madre de Zoë no podía evitar ayudar a su hija.

—El círculo debería ser aún más pequeño, mucho más pequeño —decía como una entrenadora que da instrucciones durante un partido. Ella era psicóloga y parecía avergonzarse de ello. Durante la ronda de presentaciones había sollozado y dicho que ayudar a la gente era su profesión, pero que no había podido ayudar a su propia hija. Llevaba en brazos a su hijo de cinco años, al que la terapia con cuerdas le parecía un juego divertido.

—Michelle —señaló con su dedito rechoncho.

—Sí —respondió la madre de Zoë en tono infantil —, esa es Michelle.

Michelle era la que más tiempo llevaba en el hospital. Estaba desde hacía meses en la llamada «fase de negación», una fase en la que era realmente incapaz de concebir que padecía un trastorno psicológico, por lo que primero había pasado por la planta de gastroenterología y después por un largo examen intestinal en el hospital. Había engañado a los médicos sin darse cuenta y se había convencido a sí misma de que el problema no estaba en su cabeza, sino en su estómago. Por eso el término «fase de negación» en realidad era erróneo; «fase de descubrimiento» sería un término mucho más apropiado. Sus padres se dedicaban a la enseñanza y anotaban compulsivamente en un cuaderno todo lo que les decían los médicos. Tenían otros cuatro hijos, de entre 10 y 20 años, quienes los acompañaban a las sesiones de vez en cuando.

Mi madre también observaba el ejercicio cual entrenadora con el pulgar en alto en todo momento y a menudo entre lágrimas. Ahí estaba, dándome su apoyo porque no le quedaba otra, al igual que unas semanas antes durante una carrera de atletismo en la que participé. Me había sorprendido verla allí; normalmente nunca venía a las actividades deportivas en las que participaba y ese día incluso me acompañó un poco desde el margen. Después me contó que lo había hecho porque me vio tan delgada que estaba convencida de que me caería.

—Lo estás haciendo genial —exclamó también aquel día en el hospital durante el ejercicio, con la voz ahogada por las lágrimas y los mocos.

Los padres eran un grupo variopinto con distintos puntos de vista y estándares de vida distintos, pero todos eran blancos y de clase alta. Al fin y al cabo, esto de rehabilitar a alguien de una enfermedad invisible era un hobby caro. A nosotras, concentradas en trazar la circunferencia de nuestro vientre con la cuerda, era más difícil distinguirnos porque éramos sombras. Éramos sombras con el mismo propósito y los mismos síntomas, susceptibles a las ideas de las demás y, por tanto, cada vez más parecidas entre nosotras. Era como si nos estuviéramos convirtiendo poco a poco en un solo ser, en una bola huesuda con pelo velludo, seis corazones que latían lentamente y un exceso de terquedad, una criatura que quería ser una goma elástica, pero no podía serlo.

Cuando terminamos nuestros círculos, nos pidieron que nos pusiéramos de pie dentro de ellos. En retrospectiva, seguramente fuese una escena de lo más cómica: nuestros padres mirando esos círculos gigantes en el suelo y sus hijas clavadas en ellos como alfileres. Cabíamos entre tres y seis chicas en cada círculo.

Al entrar en la habitación de mi abuelo, me lo encuentro de pie junto a la ventana con las manos en los bolsillos. Alrededor de las muñecas lleva una venda fina. Observa los pájaros, las estatuas, el parque, las personitas que caminan en grupos de dos o tres y que no se desvían de los senderos serpenteantes. Uno puede observarlas durante largo rato, pero rara vez se chocan, como tampoco lo hacen los coches en el aparcamiento. La brillante luz del sol lo ilumina todo como un foco de teatro. Para un fotógrafo sería demasiada luz de fondo. En Internet leí que existe una relación entre los varamientos de las ballenas y la actividad solar. Las manchas y erupciones solares alteran el campo magnético terrestre que las ballenas, al igual que las aves migratorias, utilizan para orientarse. Es decir: que la actividad solar las confunde.

—¿Qué tal estás, abuelo? —le acaricio el brazo con cuidado. Siempre me da miedo asustarlo, aunque quizás eso fuese bueno, así podría liberarlo de su sueño largo y triste. —Solo —responde.

—¿Cómo dices?

—Estoy solo.

De niña, tenía el libro Sin familia en mi habitación. Mi madre lo había puesto en la estantería porque le encantaba cuando ella era niña. Yo apenas lo leía, solo lo hacía cuando, en torno a los once o doce años, durante mi primera etapa de pubertad, me enfadaba con todo lo que me rodeaba y me sentía sola en medio de un caos con el que no sabía qué hacer. En esos momentos subía las escaleras, me sentaba cerca de mi oso blanco de un metro de altura y cogía el libro de la estantería. Durante todas las crisis internas que tuve, me propuse terminarlo, porque el título era extraordinariamente apropiado. Estaba convencida de que nadie me echaría de menos mientras tanto, pero nunca logré pasar de la primera página (donde la tinta estaba ya desgastada y las palabras eran prácticamente ilegibles), porque para entonces mi madre ya estaba a mi lado, probablemente riéndose para sus adentros de que su hija hubiese intentado leer una obra como Sin familia, pero consolándome por fuera, rodeándome con sus brazos.

—Todo es un desastre —decía con mi voz sofocada por la oreja del oso y la axila de mi madre.

—Ya… —susurraba ella en respuesta.

Hay una grieta en la pintura de la pared que parece haberse hecho más grande. No reacciono a las palabras de mi abuelo porque no quiero decirle ninguna falsedad. Es cierto: está solo. Podría decir de forma semifilosófica que, en esencia, todos estamos solos, lo cual en realidad tampoco es cierto. Todo el mundo está sólo, pero él lo está de verdad, aquí solo en esta habitación sacada como de un hostal de mochileros en la que aún puedes sentir al ocupante anterior y ya hueles al siguiente, en la que solo hay una ventana con una vista que a partir del atardecer muestra el reflejo de uno mismo: el relejo de un hombre de setenta y cinco años, un paciente psiquiátrico, con las manos en los bolsillos y la camisa mal abrochada.

Hace años, en el piso de abajo, tenía que hacer el ejercicio del espejo cada semana. Cada chica se colocaba en un cubículo distinto vestida con solo su braguita. Usaban muchos diminutivos con nosotras porque éramos muy delicadas y frágiles y nadie quería que nada nos pareciera más grande de lo que era. La psicóloga, que se dirigía a nosotras con un micrófono, nos animaba a que nos mirásemos al espejo de la pared. Su voz nos llegaba a través de la abertura por debajo de las puertas: «Mírate los pies, observa tu forma, tu color, los detalles». Era una exploración corporal que no nos parecía precisamente meditativa, sino más bien punzante. «Mírate las rodillas, mantén la atención, descansa la vista en ellas». Con cada parte del cuerpo venía una nueva punzada de dolor, un asco insufrible. «Ahora vamos a los muslos, míralos, intenta observarlos de forma neutral». No era capaz de mirarme, mi cuerpo se estremecía bajo mi mirada, mis nervios chirriaban, así que cerraba los ojos automáticamente. Cuando miraba, veía esto: pliegues de grasa y un vientre pálido que se expandía sin fin. Solo veía una parte de mi cuerpo. Normalmente me sentaba con la espalda contra el espejo, con las rodillas levantadas y los brazos rodeándolas contra el frío. Nadie comprobaba si estabas haciendo el ejercicio, así que la mayoría de las chicas hacíamos lo mismo. Escuchábamos la voz suave de la psicóloga con la nuca pegada al espejo, cerrábamos los ojos, decepcionadas por haber fallado de nuevo, y esperábamos al final, cuando nos incorporábamos rápidamente para poder seguir fingiendo que habíamos cumplido con todo el ejercicio.

Y aquí está mi abuelo: en su habitación de cuatro por seis metros cuadrados, donde deja que las voces de los médicos, de los compañeros pacientes y de su familia se alejen de él del mismo modo, mientras guarda sus manos dañadas en los bolsillos. Está sentado contra el espejo, ya no participa, ya no puede participar. Yo no participaba porque pensaba que era mejor para mí, pero él no participa porque ya no le queda nada. Ya no es nadie. Donde yo sólo veía una barriga en mi reflejo, él puede que ya no vea nada.

View Colofon

Original text

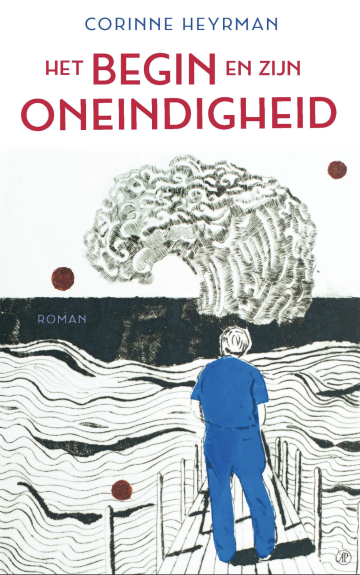

"Het begin en zijn oneindigheid" written in Dutch by

Corinne Heyrman,

Other translations

- "Začetek in njegova neskončnost" translated to Slovenian by Tina Jurman,

- "Cât de interminabil e începutul" translated to Romanian by Mădălina Balea,

- "Початок та його безкінечність" translated to Ukranian by Larysa Dobra,

- "Začátek a jeho nekonečnost" translated to Czech by Barbora Genserová,

- "Het begin en zijn oneindigheid" translated to Serbian by Jana Živkić,

- "Początek i jego nieskończoność" translated to Polish by Anna Opara,

- "L’inizio e la sua eternità" translated to Italian by Jessica Rostro Benigno,

- "Началото и неговата безкрайност" translated to Bulgarian by Elena Dimitrova,

El comienzo infinito

Translated from

Dutch

to

Spanish

by

Beatriz Jiménez

Written in Dutch by

Corinne Heyrman

This text has been made possible thanks to the collaborative efforts of the CELA network. Are you interested in reading more translated chapters of this writer? Please reach out to us!

More by

Beatriz Jiménez

You might also like

Bajmut

Translated from

Ukranian

to

Spanish

by Alina Petryk

Written in Ukranian by Myroslav Laiuk

13 minutes read

La depuradora

Translated from

Czech

to

Spanish

by Daniel Ordóñez Franco

Written in Czech by Anna Háblová

11 minutes read

Volviendo a casa

Translated from

Italian

to

Spanish

by Inés Sánchez Mesonero

Written in Italian by Fabrizio Allione

9 minutes read